那么,洛杉矶是否能解决其现有的基础设施问题,成为奥运会后让民众获益的成功案例?

对于承办奥运会的城市而言,取得微妙的平衡势在必行。有一种积极而新颖的规划手段可以称为“预期性城市发展”,即一种适用于城市的衍生式设计模型,可以随着新因素的出现、本地约束条件的转变而调整。这乍听之下或许有点不知所云,但这种系统内在的灵活性和适应性意味着不再需要对次优可能性进行预测。

随着设计流程的转变,这可能意味着需要对那些负责定义建造流程的职位重新构想。举例来说,动态资源管理主管可以管理整个大洛杉矶地区内的建设工程项目网络。如果这些工程项目都使用机器人,则更有可能为建筑工地带来急需的、装配线般的可预测性和生产率。

对于动态资源管理主管这个职位而言,可能需要利用自动化来监督整个建筑生态系统内通过传感器互联互通的所有建筑工地。与其在不同工地上使用不同产品组合,倒不如在集中式的平台上进行资源调度,如此一来可顺应不断变化的需求,加快各个工地之间建材、设备和劳工的调配速度,既安全又高效,工地也无需无谓地丢弃未使用的建材或有太多的工人。重新调整建设工程项目的传统管理方式,不仅可以大大地减少项目的资源浪费,还可以使城市的供需格局更加对称。

另外还有个数据协调员的新职位,其职责是搭起公共部门和民众之间的桥梁,负责与社区、地方政府和国际奥林匹克委员会(简称国际奥委会)合作,向民众沟通发展动态,为民众“解读数据”。数据协调员还可以和少数其他领域专家合作,其中包括与智能化改造工程师合作利用预测性分析来了解改造工程的影响并定义所需的资源。管理公共舆论领域是一项庞大但必要的工作。

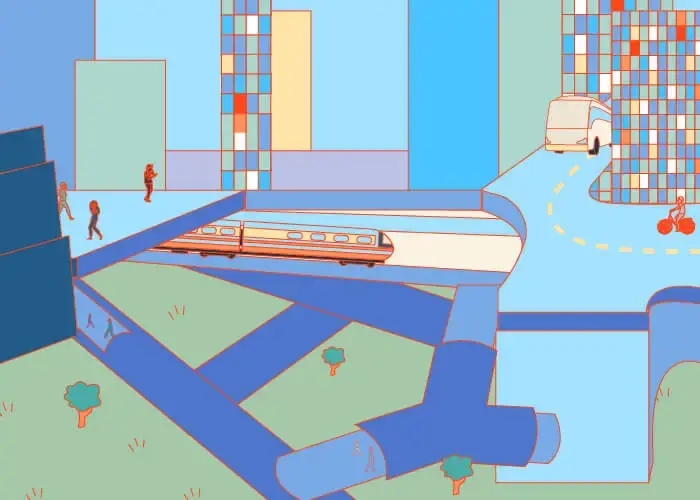

假如可以调集上述这些专家组成一个新的团队,然后委托这个团队对奥运场馆设施进行设计与施工,那不是很好吗?国际奥委会可以激励切合实际的预算规划、提高透明度,并促进符合公共利益的可持续投资。如果能把奥运会重新定位成一个机会,让当地领导人去实现区域公交和基础设施目标,让民众更好地获得数据驱动的见解进而发表意见,那么主办城市可能会取得截然不同的结果。